遺産分割協議書の作り方入門・相続人がみんなで遺産の分け方を話し合う

「遺産を相続することになって、家族でその分け方を話し合うことになりそうだけど、注意点みたいなものはあるのか?」

「遺産分割協議書の書き方を知りたい」

こんな疑問にお答えしたいと思います。

この記事の筆者

司法書士事務所を開業して10年経ちました。

日々の業務をおこなっていて、感じたこと考えたことをブログで書いています。

この記事の概要

- 法定相続分どおりの分け方でなくても構わない

- 遺産の種類ごとに相続人を決めてもよい

- 遺産を相続しない人に、代わりにお金を支払う方法でも構わない【代償分割】

- 遺産分割協議は、相続人全員の参加が必須です

- 作成の注意点まとめ

法定相続分どおりの分け方でなくても構わない

遺産分割協議というのは、「相続人が遺産の分け方を決める話し合い」のことを言います。

遺産分割協議では、かならずしも法律で決まった相続分どおりの遺産の分け方でなくても構いません。

民法という法律では、相続が発生したときの相続分について定められています。これを法定相続分と言います。

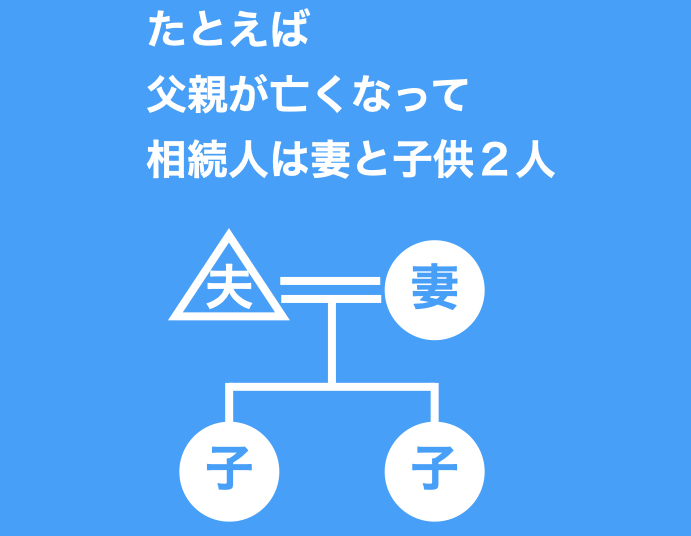

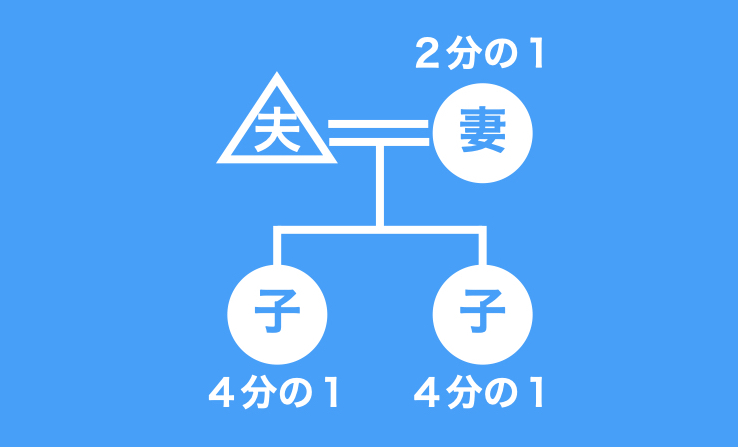

法定相続分にもとづく相続の例

法定相続分の計算でよくあるケースですが、

たとえば、父親が亡くなって、相続人として「妻」と「子供」がいるケースでしたら、現在の法律では、妻の相続分は2分の1、子供も2分の1です。

仮に子供が2人いるのでしたら、子供の相続分を2人で分けますので、子供は4分の1ずつということになります。(↓)

ですが、遺産分割協議では、これとは異なる遺産の分け方を決めることができます。

生前贈与の調整として遺産分割協議をする場合もある

これもよくあるケースですが、たとえば亡くなった父親から子供の一人が生前にお金を受け取っていた、つまり生前贈与を受けていた場合です。

他の相続人である兄弟との公平を保つために、法定相続分とは異なる遺産の分け方にすることがあります。

かんたんに言いますと、生前贈与でもらっていた分は、遺産の分け前から減らしてもらうことはよくあります。

ただし、遺産分割協議はあくまでも話し合いですので、相続人のみなさんが納得できる内容でないと協議は成立しませんので、その点はご注意ください。

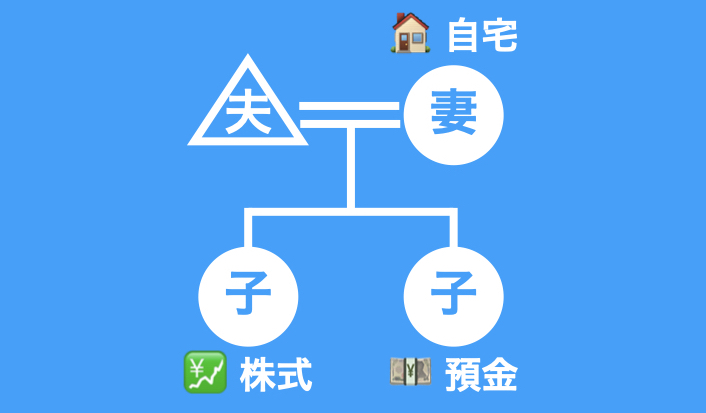

遺産の種類ごとに相続人を決めてもよい

遺産の中に、「不動産」・「預貯金」・「株式」などの財産がありましたら、どの財産をどの相続人が受け継ぐのか、遺産分割協議で決めることができます。

筆者も仕事がらいろんな遺産分割協議書を見ていますが、遺産の中身は現金とか預貯金だけとは限りません。

たいていの場合は、

- 土地、建物のような「不動産」

- 金融機関に預けている「預金」

- 株式投資をしている方でしたら証券会社に預けている「株式」

- 自分で会社を経営している方でしたら「経営する会社の株式」

など、いろんな種類の財産が含まれていることがあります。

先ほどの父親が亡くなったケースで言うと、

たとえば、相続人である妻は自宅に住んでいるので、自宅である不動産を相続しする。

子供2人のうち一人が経営する会社の株式を相続する。

もうひとりの子供は、会社を引き継がない代わりに預金の一部を相続する。

このような分け方も可能です。

遺産分割協議書の一例です

遺産分割協議書の例をちょっとご紹介したいと思います。

よくある遺産分割協議書の例(↓)

遺 産 分 割 協 議 書

被相続人 尾金太郎

生年月日 昭和○年○月○日

本 籍 ○○市○○町○番地

住 所 ○○市○○町○番地

令和○○年○○月○○日、上記被相続人の死亡によって開始した相続の共同相続人全員は、本日、その相続財産について、次のとおり遺産分割の協議を行った。

一、尾金花子は、次の遺産を相続する。

所 在 ○○市○○町一丁目

地 番 ○○番

地 目 宅地

地 積 123.45㎡

所 在 ○○市○○町一丁目○○番地

家屋番号 ○○番

種 類 居宅

構 造 木造かわらぶき2階建

床 面 積 1階 88.00㎡

2階 55.00㎡

一、尾金一郎は、次の遺産を相続する。

○○株式会社 普通株式 1000株

○○銀行○○支店 普通預金 口座番号1234567 金1,000万円

一、尾金二郎は、次の遺産を相続する。

△△銀行△△支店 普通預金 口座番号3456789 金1,000万円

この協議を証するため、本協議書を3通作成して、それぞれに記名押印し、各自1通を保有するものとする。

令和○○年○○月○○日

住 所 ○○市○○町一丁目12番地

氏 名 尾金 花子 (実印)

住 所 ○○市○○町五丁目34番地

氏 名 尾金 一郎 (実印)

住 所 ○○市○○町三丁目56番地

住 所 尾金 二郎 (実印)

遺産分割協議書全体は上から順番に、

- 誰が亡くなって相続が発生したのか、

- 誰がどの遺産を相続するのか、

- 最後に相続人が押印するところ(押印欄)

となっています。

たとえば、尾金太郎さんという方が亡くなって、相続人である

妻の尾金花子さんが「不動産」を

長男の尾金一郎さんが「株式」と「預金の一部」

次男の尾金二郎さんが「預金の一部」を

それぞれ相続した場合の例になっています。

相続人の相続財産がそれぞれ異なる場合の一例(↓)

一、尾金花子は、次の遺産を相続する。

所 在 ○○市○○町一丁目

地 番 ○○番

地 目 宅地

地 積 123.45㎡

所 在 ○○市○○町一丁目○○番地

家屋番号 ○○番

種 類 居宅

構 造 木造かわらぶき2階建

床 面 積 1階 88.00㎡

2階 55.00㎡

一、尾金一郎は、次の遺産を相続する。

○○株式会社 普通株式 1000株

○○銀行○○支店 普通預金 口座番号1234567 金1,000万円

一、尾金二郎は、次の遺産を相続する。

△△銀行△△支店 普通預金 口座番号3456789 金1,000万円

相続する財産は具体的に書きます。

- 不動産については、土地・建物の登記簿謄本に書いてあるとおりに記載します。

- 株式については会社名と株式の種類、そして何株なのかを記載します。

- 銀行預金については銀行名と支店名、預金の種類と口座番号を書いておきます。あとは金額も書いておけば、さらにわかりやすいです。

相続人の間で、どの財産をだれが相続したのか、あとで争いにならないように、相続財産の内容はなるべく「具体的」に書いておくことになります。

遺産を相続しない人に、代わりにお金を支払う方法でも構わない【代償分割】

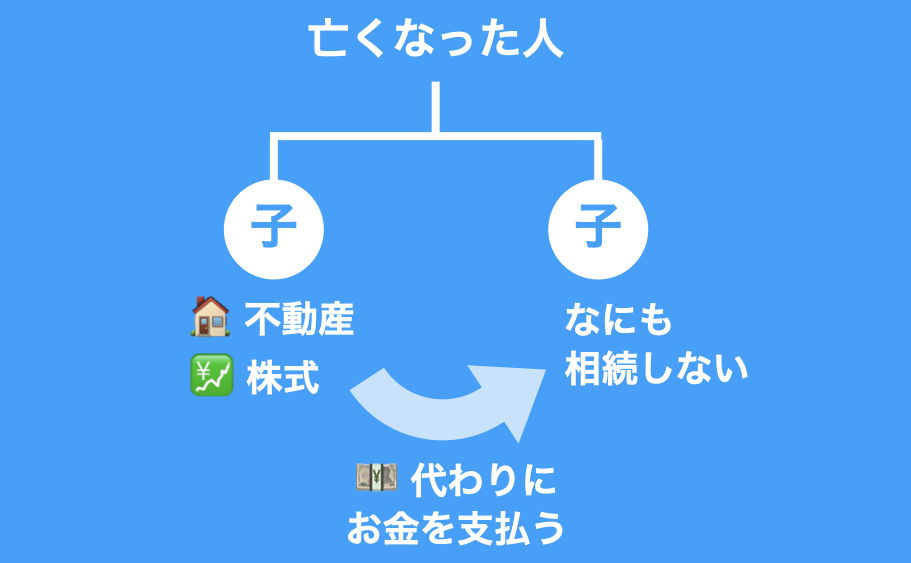

遺産を相続しない人に、他の相続人がお金を支払う方法は、「代償分割(だいしょうぶんかつ)」と言われる遺産の分け方になります。

たとえば、遺産の中身が、不動産と経営している会社の株式しかなく、預金はそれほど多くないようなケースがあります。

たとえば、遺産である不動産と会社の株式を、相続人の一人が全部相続することにしたときに、代わりに他の相続人にお金(代償分割金)を支払うような分け方です。

遺産の中に現預金がない場合に、不動産とか株式を法定相続分で分けると、名義人がたくさんになってしまい、後の管理が大変になることがあります。

そこで、特定の相続人が不動産と株式を相続して、その代わりに他の相続人にお金(代償分割金)を支払うことで解決する方法を取ることができます。

と言いましても、実際にはその支払うための手持ちの現金がないことがあります。

そのような場合、仕方がないので、不動産の一部を売却して遺産分けのためのお金を用意したりするようなこともありますが、これはケースバイケースで考えていく必要があります。

代償分割をする場合の書き方の例

代償分割をする場合の遺産分割協議書の書き方もご紹介します。

尾金太郎さんが亡くなって、

妻の尾金花子さんは「不動産」を相続したとします。

長男の尾金一郎さんが「株式」を相続して、

次男の尾金二郎さんは何も相続するものがない代わりに、「尾金一郎さんから代償分割金を支払ってもらう」という内容になっています。

代償分割をする場合の一例(↓)

一、尾金花子は、次の遺産を相続する。

所 在 ○○市○○町一丁目

地 番 ○○番

地 目 宅地

地 積 123.45㎡

所 在 ○○市○○町一丁目○○番地

家屋番号 ○○番

種 類 居宅

構 造 木造かわらぶき2階建

床 面 積 1階 88.00㎡

2階 55.00㎡

一、尾金一郎は、次の遺産を相続する。

○○株式会社 普通株式 1000株

一、尾金一郎は、尾金二郎に代償分割金100万円を、令和○年○月○日までに支払う。

遺産分割協議は、相続人全員の参加が必須です

ご存知の方も多いと思いますが、遺産分割協議は相続人の全員が参加しないと成立しません。

一人でも欠けるとその協議は無効、つまり法律上の効力が発生しません。

協議が成立しましたら、通常は遺産分割協議書という書類を作って、相続人全員から実印を押してもらい、印鑑証明書もつけてもらいます。

相続案件を取り扱っている業界の実務では、遺産分割協議書は相続人の人数分を作成します。一人一通を作って、相続人がそれぞれ保管することが通常です。

とくに相続財産に不動産が含まれている場合は、あとで法務局という役所に相続登記を申請しますので、必ず実印を押していただいて、印鑑証明書もつけていないと、登記申請が却下されてしまいます。

あと、相続登記の依頼者からよく聞かれることですが、遺産分割協議書につける相続人の印鑑証明書に期限はありません。

発行日から何か月経過していても相続登記で使うことができます。

「印鑑証明書は3か月経過してしまうとダメですよね?」と聞かれることが多いですが、遺産分割協議書に付ける印鑑証明書は3か月をすぎていてもOKです。

押印欄の書き方の一例

遺産分割協議書の押印欄の書き方の一例をご紹介します。

押印欄の例(↓)

この協議を証するため、本協議書を3通作成して、それぞれに記名押印し、各自1通を保有するものとする。

令和○○年○○月○○日

住 所 ○○市○○町一丁目12番地

氏 名 尾金 花子 (実印)

住 所 ○○市○○町五丁目34番地

氏 名 尾金 一郎 (実印)

住 所 ○○市○○町三丁目56番地

住 所 尾金 二郎 (実印)

まず、協議が成立したことと、協議書を何通作って、誰が保有するのか、ということを書いておきます。

上記の例だと、3通作成して、相続人がそれぞれ1通を保有することにしています。

そして、日付を書いて、その下に、相続人全員が住所と氏名を書いて、それぞれ「実印」を押します。

実印はお住まいの市区町村に印鑑登録している印鑑のことです。

印鑑証明書は、作成した協議書の通数分を取得します。

印鑑証明書は、お住まいの市区町村役場で印鑑登録しているのでしたら取得できます。まだ印鑑登録していない方は、登録手続きを済ませると、印鑑証明書を発行してもらえます。

上記の例ですと、相続人3人が印鑑証明書をそれぞれ3通ずつ取得しておきます。(3人✖️3通=合計9通)

というわけで、遺産分割協議書には相続人の全員が実印を押してもらうことと、印鑑証明書も用意してもらうことになります。

作成の注意点まとめ

さいごに、遺産分割協議書を作成するときの注意点をまとめてみました

- 協議書の作成はパソコンでもOK

- 用紙はA4サイズの普通紙、よくあるコピー用紙で大丈夫です

- 財産の内容がよくわかるように具体的に記載する

- 財産に不動産があるときは登記簿に書いてあるとおりに記載する

- 相続人全員が参加する(財産を取得する、取得しないにかかわらず相続人全員の参加が必要です)

- 実印を押して印鑑証明書も付ける

- 複数ページの協議書になるときは、用紙と用紙との間に契印(割印)も忘れずに

- 相続人の人数分だけ協議書を作って1人1通を保管する

以上が注意点です。

おわりに

というわけで、今回は

- 法定相続分どおりの分け方でなくても構わない

- 遺産の種類ごとに相続人を決めてもよい

- 遺産を相続しない人に、代わりにお金を支払う方法でも構わない【代償分割】

- 遺産分割協議は、相続人全員の参加が必須です

- 作成の注意点まとめ

という内容をお伝えいたしました。

最後までこの記事をご覧いただきましてありがとうございます。

関連記事

相続登記の費用はいくらが多いのか?その疑問に答えます【実際のデータも初公開】

相続登記の実費部分と司法書士の報酬を別々に分けて解説します