相続登記の義務化と罰則の導入について司法書士が解説します

最近になって、相続登記が義務化されるニュースを耳にするようになりました。

今回は、相続登記の義務化がどうして導入されることになったのか?相続登記の義務化がどのような内容になりそうなのか?相続登記をしなかったときの罰則の金額はいくらになりそうなのか?

そんな疑問にお答えします。

この記事の筆者

司法書士事務所を開業して今年で10年経ちました。

日々の業務をおこなっていて、感じたこと考えたことをブログ記事として発信しています。

この記事の概要

相続登記義務化と罰則の導入はいつから?

相続登記が義務化される見通しになっています。

法務大臣の諮問機関である「法制審議会」という法律の専門家が集まって話し合う会議があります。

法制審議会で、不動産登記制度に関する法律の改正案について3年間に渡って検討していたところ、今年2021年の2月になって、審議会でまとめられた意見(答申)がようやく発表されています。(2021年2月10時点の情報)

審議会で、結局どんな方向性になったかと言いますと、

「相続登記を義務化しましょう、相続登記をしなかったときは罰則を設けましょう」

という内容になります。

所有者不明土地問題が背景にあります

どうして相続登記の義務化を導入することになったのかといえが、その背景としては、近年になって出てきた「所有者不明土地問題」という問題があります。

ひょっとしたら、あなたもニュースなどで聞いたことがあるかもしれません。

国や地方自治体が、公共工事として道路を作りたいとか、街の区画整理をしたいと計画することがあります。

そして、公共工事をするために、対象となっている土地の持ち主・所有者と土地を買い取るための交渉をします。

ですが、交渉しようとしたけれど、現在の所有者がわからない土地が大量に出てきて、公共事業が進まないケースが出てきました。

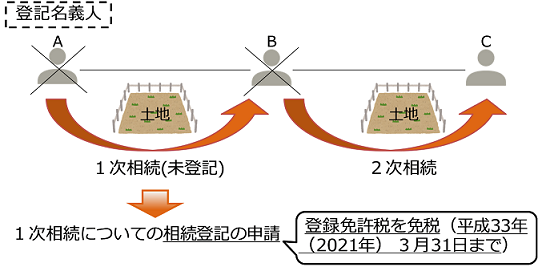

なぜ所有者がわからない土地がいっぱい出てきたかといえば、その理由は、長い年月のあいだ相続登記が全くされずに、放置されてきた土地があるからです。

そのため、最後の相続人が誰なのか、その相続人はどこにいるのかわからないので、土地の買収をするための交渉が進まない!という事態が発生しているのです。

そのようなことから、不動産を持っている国民の皆さんに、きちんと相続登記をしてもらって、現在の持ち主が誰かわかるようにしてもらうおう!

そのために相続登記を義務化しよう、ということで新制度が導入されようとしているのです。

タイムスケジュールはどうなっているのか

相続登記が義務化されるまでの、タイムスケジュール(日程の見通し)はどうなっているのか?

お待たせいたしました、それは次のとおりです。

2021年2月10日付日経新聞の記事によりますと、今国会で法律を成立させて、2023年度に改正した法律を施行させて、法律の効力を発生させる見通しになっているそうです。

(以下、追加情報)

政府は3月5日の閣議で、所有者不明土地問題を解決するための民法などの改正案を決定しました。(3月5日付日経新聞)

あとは、法案が国会に出されて審議されることになります。

行政システムの変更が必要になるため、相続登記の義務化は3年以内(2024年頃まで)、住所変更登記の義務化は5年以内(2026年頃まで)に施行する見通しです。

「行政システムの変更」というと、たとえば法務局(登記所)が市区町村などの住民基本台帳ネットワークから情報を取得できるような、新たなシステムを構築することが予想されます。

この後の記事で、相続登記の義務化と登記をしなかったときの罰則の概要について解説します。

次のお話をする前に、一応断っておきますが、相続登記の義務化の制度はまだ法律としては成立していません。

今のところ、法務省の法制審議会という会議で法律の改正案が答申され、政府が閣議決定した、という段階ですのでご了承ください。

相続登記の期限と罰則の金額のあらまし(概要)

ポイントは3つです。

- 相続登記の義務化

- 所有者の住所変更登記の義務化

- 土地を国に帰属される制度の創設

今回の法改正は他にも論点はあるのですが、話題の新制度にしぼってお話しします。

ものすごく詳しい内容は、法務省のホームページで「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」という資料で確認できます。

この資料は誰でも、法務省のホームページで見ることができます。

ただし、かなりの長文が載っていますので、一見したところ挫折しそうになった方、そんな資料は見たくもない方は、記事の続きをぜひご覧ください。

相続登記の義務化

まず、相続登記の義務化です。(内容は予定)

不動産の「所有権」の相続登記が対象になっています。

相続が発生したら3年以内に登記しなければなりません。

しかも登記しなかったときの罰則がありまして、相続登記を3年以内に申請しないと10万円以下の過料という行政罰を受ける場合があります。

ざっくりと「3年以内」と書きましたが、法務省のホームページで要綱案の資料をよく見てみると、「相続があったことを知り、かつ、自分が不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければならない」という内容になっています。

ですから、不動産の所有者が亡くなって、あとになって自分がその不動産の相続人であることを知ったのでしたら、その知った時点から3年以内ということになります。

相続が発生してから、何がなんでも3年以内というわけではないです。

とはいえ、相続登記が義務化される見通しになっていますので、これからは、親族の方が亡くなって、自分が相続人になる可能性があるのでしたら、ちょっと注意が必要になりそうです。

もし、遺産の中に土地や建物のような不動産がありましたら、「相続登記をしなければ・・・」と思うようになってきますね。

住所変更・氏名変更登記の義務化

相続登記以外にも、義務化される別の登記があります。

不動産の所有者の住所変更・氏名変更登記です。

今回の法改正で、個人・法人ともに、住所変更、氏名(名称)変更したときの登記が義務化される見通しです。

個人でしたら住所・氏名を変更したとき(法人でしたら住所・名称の変更をしたとき)、その変更のときから2年以内に登記しなければならなくなります。

登記しないと5万円以下の過料の制裁を受ける場合もあります。

土地や建物といった不動産は、ひとつひとつの不動産ごとに所有者が登記されています。

法務局という役所で、登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)を取得すると、そこに不動産の「所有者の住所・氏名」が載っています。

会社が所有している不動産でしたら、会社の住所(本店)と会社名が載っています。

今回の法改正が行われましたら、これからは土地や建物をお持ちの方は、住所が変わったり、氏名が変わったときは、その都度、所有者の住所変更や氏名変更の登記を忘れないようにしましょう。

土地を国に帰属させる手続きの創設

今回の法改正では、自分が持っている「土地」を放棄して、国に土地を納める制度も作られる予定です。

簡単に言えば、土地を国に帰してしまう制度ですね。

土地を相続しても、その土地を維持・管理したり、税金の負担をしたくないという方が世の中にはいるはずです。

本来、使わない土地があるのでしたら売ってしまえばいいのです。

でも、利用価値がほとんどない土地だと何年かかったとしても、売れないものは売れない場合もあります。

そうなると結局、使わない土地の維持管理の手間ばかりかかってしまう、ということになります。

そこで、土地を国に帰属される制度の概要ですが、ポイントは3つです。

- 審査手数料がかかること

- 国の審査で承認をもらうこと

- 管理手数料10年分を納めること

上記の3点が条件となっています。

「審査手数料」とか「10年分の管理手数料」がいくらになるのか、それはこれから法案が国会に出されて、成立して、そのあとで決定されることですので、今の段階ではなんとも申し上げられません。

それよりも、国の審査基準がけっこう厳しくて、国に土地を返すのも大変なことがわかってきました。(↓)

国の審査基準がきびしいです

法務省の資料を見ていて、これ厳しいなあと感じるのは、国による審査の基準です。結構厳しい条件をつけてきています。

簡潔にお伝えしますと、「土地は更地であること」、「権利関係で争いがなく」、「面倒なことが一切ない土地」であることが条件になっています。

審査の基準をざっとご紹介します。(法制審議会の要綱案から)

- 建物があるとダメ。更地でないとダメ

- 誰かに貸していたり、土地を担保に入れているとダメ

- 道路予定地はダメ

- 土壌汚染がある土地もダメ

- となりの土地との境界が明らかでない土地や、土地の所有で争いがあるとダメ

- 崖地はダメ

- 土地の上に、建造物(工作物)があったり、車が放置してあったり、木が生えてるのもダメ

- 土地の上に何か置いてあったり、地面の中に何か埋まっていて、それを取り除かないと土地を利用できないような場合はダメ(筆者コメント:汚水の浄化槽とか埋まっていると厳しいかもしれませんね・・)

- となりの土地の所有者と争い事があって、土地の管理や処分ができないような場合もダメ

- その他

というわけで、いらない土地を国に引き取ってもらうためには、かなり高いハードルをクリアしないといけないようです。

まとめ

というわけで今回は、

というお話をいたしました。

この記事を最後までご覧いただきましてありがとうございました。

関連記事

相続登記の実費部分と司法書士の報酬を別々に分けて解説します

相続登記の費用はいくらが多いのか?その疑問に答えます【実際のデータも初公開】