「旧姓併記できる公的証明書」と「その使い道」について解説します

最近は、結婚などで苗字が変わった方でも、旧姓を名乗って仕事を続ける方が多くなりました。

苗字が変わることで、働く人のキャリアのさまたげにならないように、国や地方自治体は発行する公的証明書に「旧姓」を併記できる制度を充実させています。

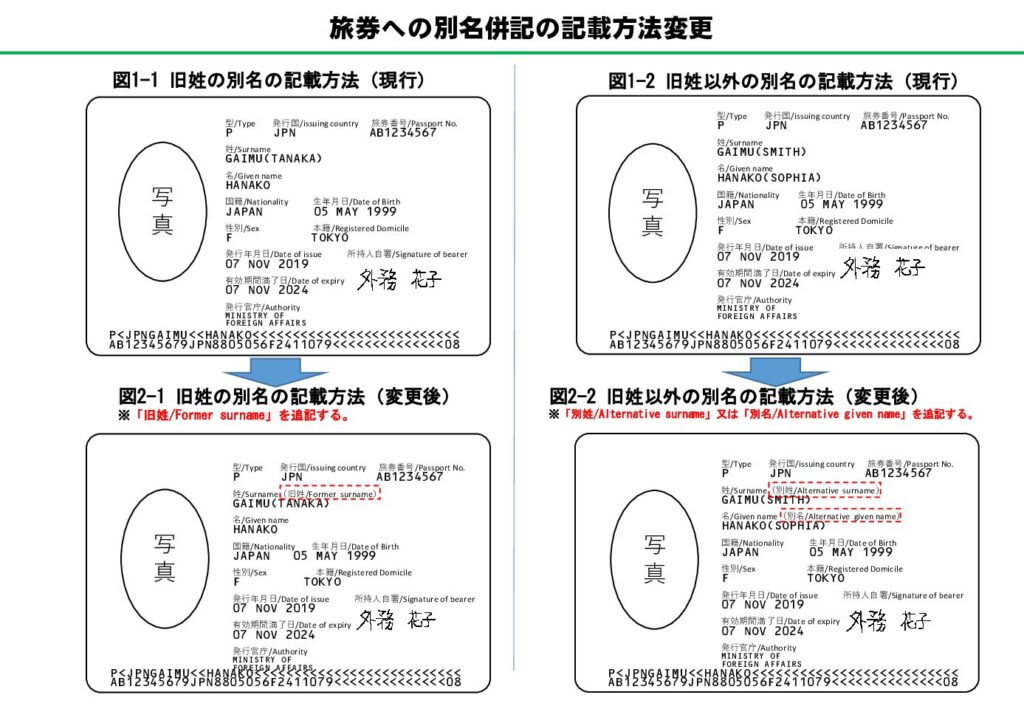

2021年の4月からパスポートに旧姓を併記できる要件が緩和されることになりました。

今回は、パスポートやそれ以外の公的証明書の中で、旧姓を併記できる書類の種類、旧姓が併記されたときのメリットについても詳しく解説いたします。

この記事の筆者

司法書士事務所を開業して今年で10年経ちました。

日々の業務をおこなっていて、感じたこと考えたことをブログで書いています。

この記事の概要

旧姓併記できる公的証明書の種類

ここでご紹介する「旧姓を併記できる公的証明書」として、こんなものがあります。(↓)

- 住民票

- 印鑑登録証明書

- マイナンバーカード

- 運転免許証

- パスポート

- 会社の役員登記(登記簿謄本・登記事項証明書)

>公的証明書に旧姓併記するメリットについてはこちらをクリック

住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード

まずは、住民票・印鑑証明書・マイナンバーカードのことからご紹介します。

この3種類の書類は、2019年11月5日から、旧姓を併記できるようになりました。

いずれも、お住まいの市区町村の役場で手続きできます。

住民票とか印鑑登録証明書に旧姓が書いてあると、契約をする場面で使えるケースが多くなるはずです。

マイナンバーカードは顔写真がついていますので、運転免許証とかパスポートと同様に、それ一枚で本人証明に使うことができます。

日常的に旧姓を使って活動している人でしたら、マイナンバーカードに旧姓も併記してもらうと結構便利かもしれません。

市区町村の役場で旧姓併記をしてもらう手続きの注意点

住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧姓併記をしてもらうためには、「戸籍謄本」を用意する必要があります。

どんな戸籍謄本を用意するのかといえば、まずは「現在の戸籍謄本」です。

次に、「併記したい旧姓が載っている戸籍謄本」までさかのぼって取得します。

ちょっと難しい言い方になっていますが、具体例をあげて説明したほうが良さそうです。(↓)

たとえば、結婚して苗字が変わった方でしたら、結婚すると新しい戸籍が作られますので、結婚後の現在の戸籍謄本と、結婚前の旧姓がのっている戸籍謄本を取得するとパーフェクトです。

現在の戸籍謄本だけを用意すると、旧姓を証明する書類として足りないと言われる可能性があります。

何度も苗字が変わっている人は、取得する戸籍謄本の枚数が多くなると思います。

いずれにしても、市区町村の担当窓口に相談しながら手続きを進めることをおすすめします。

戸籍謄本は本籍地の市区町村で取得します

戸籍謄本はあなたの「本籍地」の市区町村で取得することになります。

お住まいの市区町村と、本籍地の市区町村が違うかたは、戸籍謄本を取るための請求先がどこの市区町村になるのか、よく確かめてから請求した方がいいですね。

あなたの本籍地がもしわからないときは、「本籍付きの住民票」を発行してもらうと確認することができます。

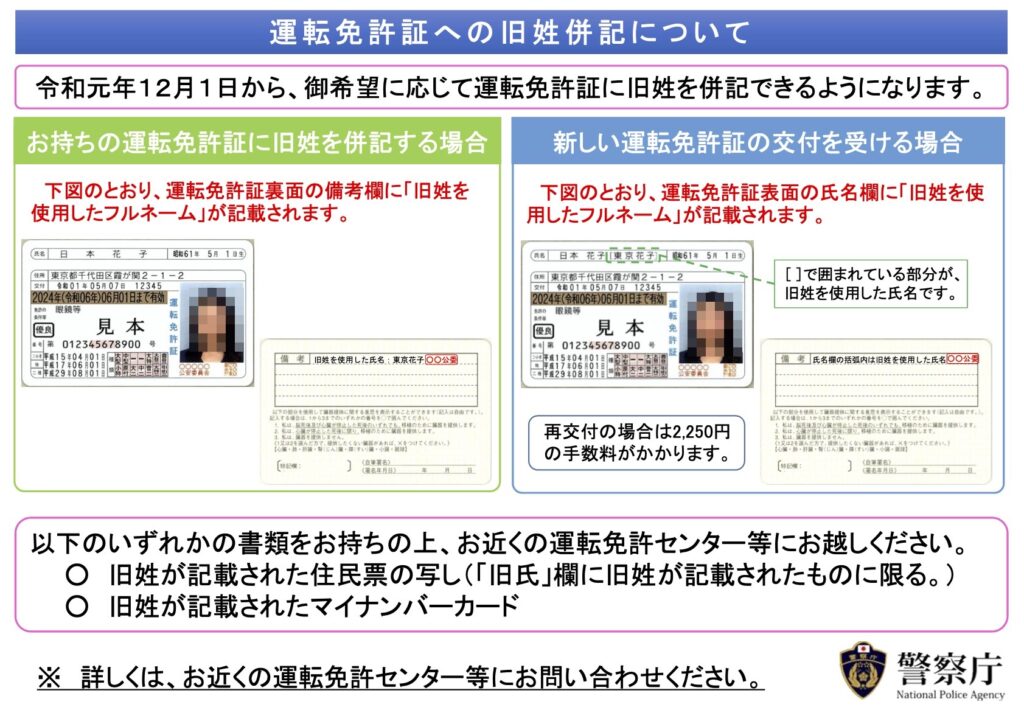

運転免許証

運転免許証にも旧姓は併記することができます。

2019年12月から、運転免許証にも旧姓を併記できるようになっています。

運転免許証を更新するとき、あるいは免許証の再交付の手続きのように、「新しい運転免許証」を発行してもらう場合、免許証の「表面」に、旧姓を使ったフルネームが併記されます。

「すでに持っている免許証」に旧姓を併記する場合は、免許証の「裏面」に旧姓を使ったフルネームが記載されることになります。

運転免許証に旧姓併記するときの必要書類

運転免許証に旧姓を併記して欲しいとき、その必要書類は次のとおりです。

旧姓が併記された「住民票」または「マイナンバーカード」が必要になります。

つまり、お住まいの市区町村の役場で、住民票またはマイナンバーカードへの旧姓を併記してもらう手続きを先にしていないと、運転免許証への旧姓の記載はできない、ということです。

パスポート

パスポートにも旧姓は併記できますが、この記事の執筆時点(2021年3月)では、かなり限られた場合のみ認められています。

どんな場合かと言えば、「海外で旧姓を使って活動する必要性が高い人」に限られています。

たとえば、「外国で旧姓での活動や実績を書面で証明できる方」や、あるいは、「お勤めの会社から旧姓使用証明書を発行してもらえる場合」に限られています。

ということで、今のところはけっこう厳しい条件付きで旧姓併記できるということです。

パスポートに旧姓併記できる要件が緩和されます(2021年4月からの予定)

2021年4月からは、パスポートに旧姓併記できる要件が緩和されます。

旧姓を確認できる公的な書類があれば、旧姓をパスポートに併記してもらえるようになります。

具体的な書類としては、「戸籍謄本」、「旧姓併記された住民票かマイナンバーカード」で旧姓を確認できれば、パスポートにも旧姓を併記してもらえるようになります。

この要件緩和は2021年4月からです。

パスポートは再発行が原則です

「すでにパスポートを持っている人」は、旧姓を併記してもらう場合は、パスポートは再発行になります。

パスポートを持っているかたはご存知だと思いますが、顔写真とか名前、生年月日が載っているページって、ツルツルした表面コーティングになってますよね。

これは偽造防止のためにそうなっています。

このコーティングの上から、あとで旧姓だけをタイピング・印字するわけにはいきませんので、パスポートは再発行が原則になります。

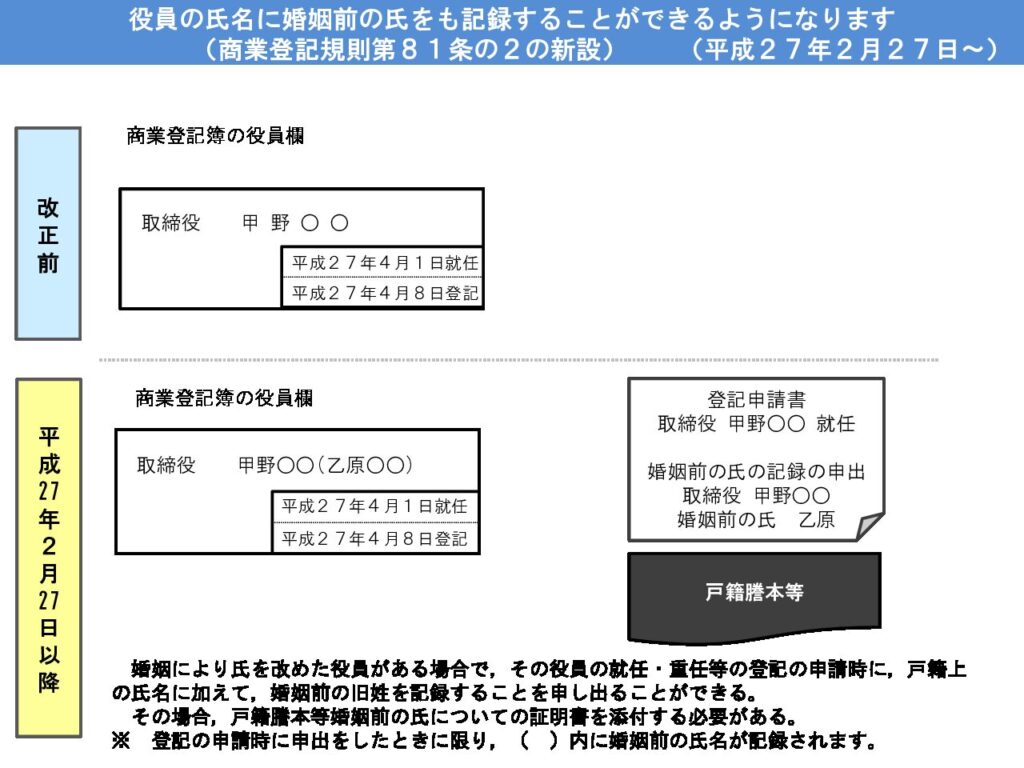

会社の役員登記

会社の役員といえば、株式会社であれば「取締役」とか「監査役」といった役職が該当しますが、役員は会社の登記簿に「氏名」が登記されることになっています。

役員として登記される人は、希望すれば「旧姓」も一緒に登記できるようになっています。

この制度は2015年2月から始まっています。

以前は、戸籍上の氏名と、会社の役員として登記される氏名は一致している必要がありました。

すでに会社の役員として登記されている方が、結婚などで名字が変わってしまうと、外部の人が会社の登記簿を見たときに、名字が異なる別人だと思われてしまう場合もありました。

そんな場合に、外部の人に苗字が変わったことをいちいち説明するのは面倒ですので、会社の役員の登記に旧姓併記をしておけば、同一人物であることを、取引先のかたに理解してもらいやすくなります。

公的証明書に旧姓が載っていると、どんなメリットが?

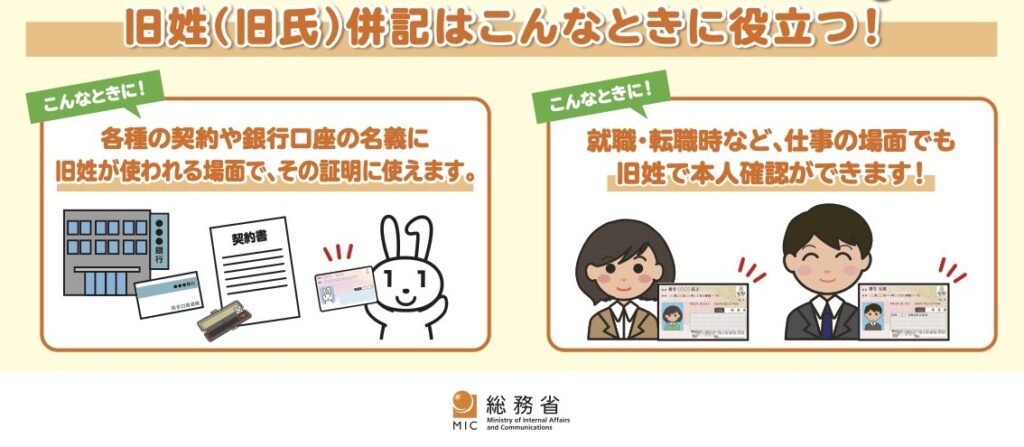

旧姓の併記について紹介している総務省のパンフレットには、次のように書いてあります。

- 各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。

- 就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認できます。

総務省というお役所がそのように言っていますので、「へえ、そうなんだ!」と思ってしまうかもしれません。

でも、ご注意いただきたいのは、「すべての場面で使えるとは言っていない」ということです。

つまり、ケースバイケースになることがあるということです。

本当に使えるのか、場面ごとにもう少し詳しいお話をしていきます。

各種の契約で旧姓を使えるのか?

まず、「各種の契約」で旧姓を使えるのか?というお話しです。

結論を先に言いますと、「契約の相手方が認める場合には使えます。」ということです。

「各種の契約」といえば、たとえば、保険の契約、家を借りるときの契約、携帯電話を買うときの契約、いろいろあります。

契約の相手方である会社が、取り扱いを認めていなければ、現在の戸籍上の名字で契約することを求められます。

結局のところ相手方しだいですので、旧姓でも契約できるかどうかは、先に確認しておいたほうがいいですね。

預金口座の名義を旧姓にできるのか?

預金口座を旧姓で開設できる場合はあります。

「できる場合がある」というのは、旧姓で口座を作ることができる銀行と、できない銀行があるということです。

旧姓で口座開設してもらえる銀行でも、ほとんどの銀行は、そのことを大っぴらには公表していません。

メガバンクと呼ばれる大手の銀行だと、旧姓で口座を開設できるみたいですが、そんな大手の銀行でも積極的にはお知らせしていません。

筆者が調べた範囲になりますが、旧姓で預金口座を開設できることを公表している金融機関は、「紀陽銀行」と「大和信用金庫」の二つだけでした。(どちらも関西の金融機関ですね。)

ほかにもあると思いますが、旧姓で預金口座を作ることができるかどうかは、金融機関しだいになります。

というわけで、旧姓で口座を作りたいと思っているのでしたら、その金融機関にお問い合わせして、できるかどうか確認しておきましょう。

就職や転職時の仕事の場面

次に、就職・転職・仕事のケースだとどうでしょうか?

ここは、「就職・転職活動中」と「無事採用が決まったあと」の2つのシチュエーションに分けて考えてみたいと思います。

就職・転職活動中で旧姓を使う

就職・転職といえば、頭に浮かんでくる書類は「履歴書」ですね。

旧姓併記された公的書類があるから、履歴書にも旧姓で氏名を書いてもいいのか?ということになると思います。

ここで考えなければいけないのは、履歴書を見る人のことです。

履歴書は、応募先の採用担当者が見ることになりますが、そこに書いてある氏名は、ふつうは戸籍上の氏名だと思って見ています。

そうなると、ここは誤解を生まないためにも、戸籍上の氏名を履歴書に書いておいたほうが「無難」ということになってきます。

その一方で、旧姓のときにおこなってきた「作品制作」とか「研究活動」などがある方は、旧姓での活動を採用担当者に知ってもらったほうが、プラス評価につながることもあります。

お知らせするメリットが大きいのでしたら、たとえば履歴書の「自己PR欄」とか「職務経歴書」に、旧姓と一緒に活動内容を書いておけば、損することはないはずです。

そのようなケースでしたら、旧姓併記された公的証明書は、あなたの旧姓を証明する書類として役立ちます。

無事採用が決まったあと

もちろん、就職先・転職先が決まった後は、その会社に旧姓を使って仕事をしたいという要望・お願いを出すことはできます。

そして、会社が旧姓の使用を認めてくれたのでしたら問題はありません。

勤務先で仕事をしていると、たまに、職場とか取引先から、本人証明できる公的証明書の提出を求められる場合があります。

日頃は旧姓を使って仕事をしている方は、そんなときに旧姓が併記してある運転免許証などをあらかじめ持っていたら、旧姓でも本人証明できるメリットはありますね。

とはいえ、いずれにしてもケースバイケースですね。。。

まとめ

- 旧姓併記できる公的証明書の種類は?

- 住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・会社の役員登記です。

- パスポートは、2021年4月から、旧姓併記できる要件が緩和されます。

- 公的証明書に旧姓が書いてあると、どんなメリットがあるのか?

- 銀行口座については、旧姓OKの銀行とそうでない銀行があります。

- 契約とか仕事の場面ではケースバイケースになります。

最後までこの記事をご覧いただきましてありがとうございました。