司法書士の年収について統計資料をもとに解説します【年収以外の魅力も】

「司法書士は、稼ぐことができる職業でしょうか?」

「司法書士の年収って、どんな感じなのかな?」

今回は、そのような疑問にお答えします。

司法書士の年収について業界の経験者に聞くと、一般的な回答はだいたい次のようになります。

「収入なんて、司法書士によって千差万別だよ。稼いでいる人は稼いでるし、そうでない人もいるし、一概にはいえないよ。」

「お客さんが増えるまで、地道に努力を続けていけば収入はあとからついてくるよ。」

・・・そう言われるとそうなのですが、でもそんなフツーのことを聞きたいわけじゃないですよね?

そこで、2つの統計資料がありますので、そこから司法書士の平均的な年収について解説してみたいと思います。そんなに難しい話ではありません。

関連記事

司法書士の平均年収と本音を語ります【一攫千金ではなく地道に】

司法書士向けの転職サイト3選+事務所タイプ別の見分け方

この記事の筆者

司法書士事務所を開業して今年で10年経ちました。

日々の業務をおこなっていて、感じたこと考えたことを動画でお話ししています。

この記事の概要

- 司法書士の年収データを見ると稼いでいる人もたくさんいます

- 開業1年目と数年後の年収を比較すると年収は伸びています

- 司法書士の魅力は働き方を自分で決められること

司法書士の年収データを見ると稼いでいる人もたくさんいます

司法書士の年収に関する資料はかなり少ないのですが、日司連(日本司法書士会連合会)という組織が発表している資料があります。

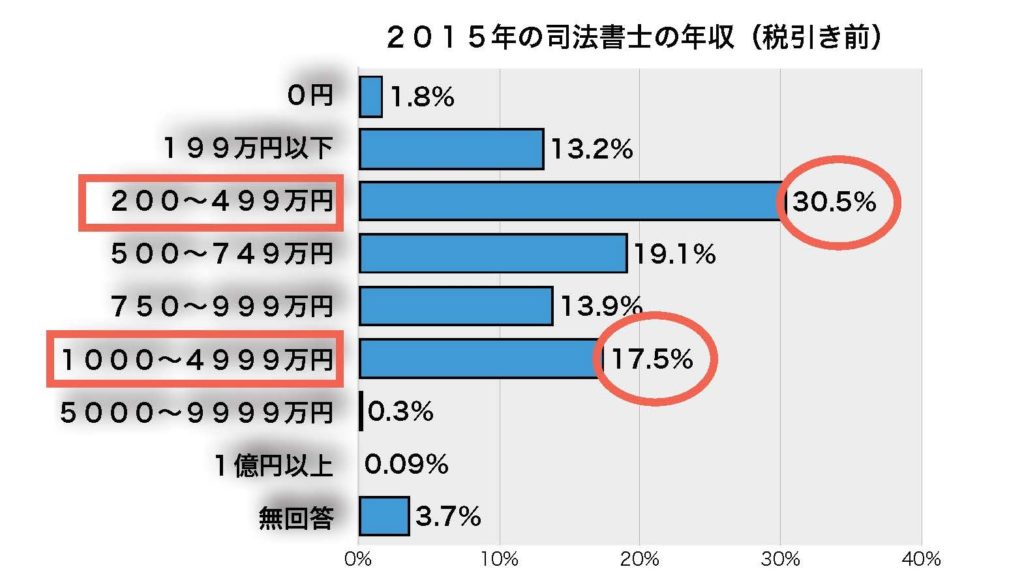

ちょっと前の年度になりますが、これは2015年の司法書士の年収のデータになります。(↓)

このデータは税引き前の年収になります。

一番多い層は、200万円から499万円の層の30.5%です。

ただし、500万円から999万円の層を見ると、33%もいます。

このデータは、開業司法書士・勤務司法書士を一緒にした統計になっていますが、回答数2108件のうち約77%が、個人で事務所をしている方からの回答です。

したがって、ほとんど「個人事務所」の数字と思っていただいて構わないです。

税引き前の年収が、「200万円台~400万円台」の司法書士が多いように見えますが、「500万円台~900万円台」を合計した割合のほうが、じつは多いのです。

1000万円以上の司法書士が17.5%いることも注目すべき点だと思います。

日本人の平均年収と比較してみると・・・

ちなみに、国税庁の公表しているデータによると、日本人の平均年収は2015年は440万円、2019年だと436万円となっています。

この日本人の平均年収と比べて、司法書士の年収が多いか少ないかと言えば、そこそこ稼いでいる、という見方はできます。

ちなみに、日本人の中で年収1000万円以上の人は、給与所得者全体の約5%とされています。

これと比べると、司法書士の1000万円プレーヤーは17.5%いますので、司法書士はまだまだ夢のある資格だと思っています。

開業1年目と数年後の年収を比較すると年収は伸びています

もうひとつ参考になるデータがあります。

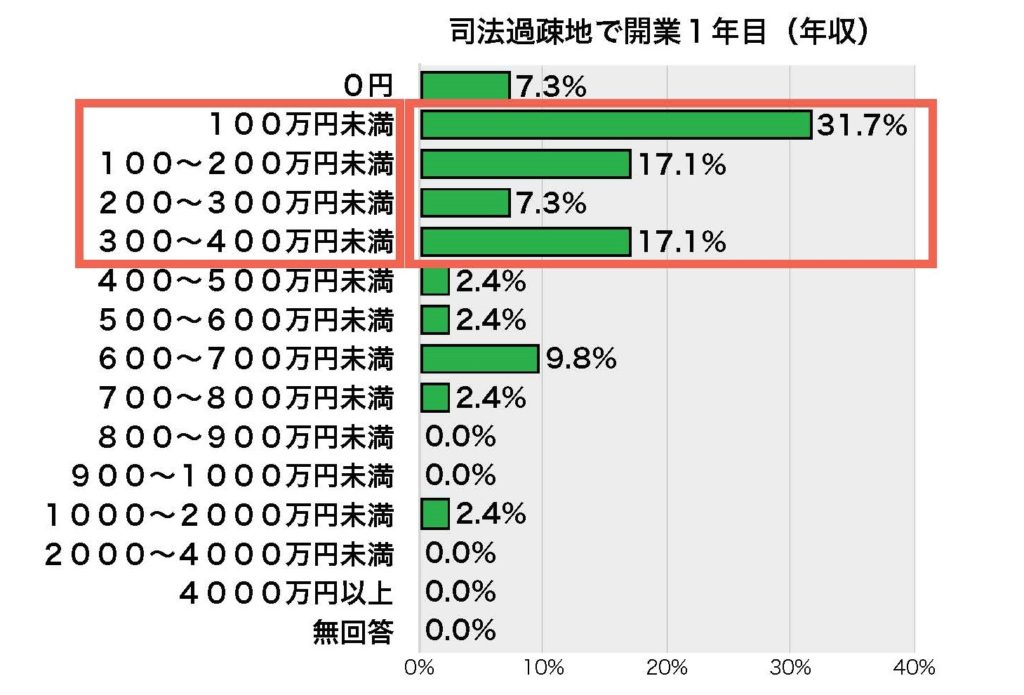

司法過疎地で開業した司法書士事務所の年収データです。

「開業1年目」と「2017年」の年収を比較することができます。

ちなみに、「司法過疎地」とは、弁護士とか司法書士がいる人数が極端に少ない地域のことになります。日本の各地にまだまだそのような地域があるのです。

開業1年目の年収(↓)

開業1年目のグラフを見ると、年収の層はやや分散していますが、年収100万未満のところが一番人数が多くなっています。

もう少し多く稼いでいる人もいますが、おおむね400万円未満のところがほとんどです。

まあ、開業当初ですから少なくても仕方がないと思います。

そのあと、これらの事務所はどうなったかと言えば、次のグラフをご覧ください。

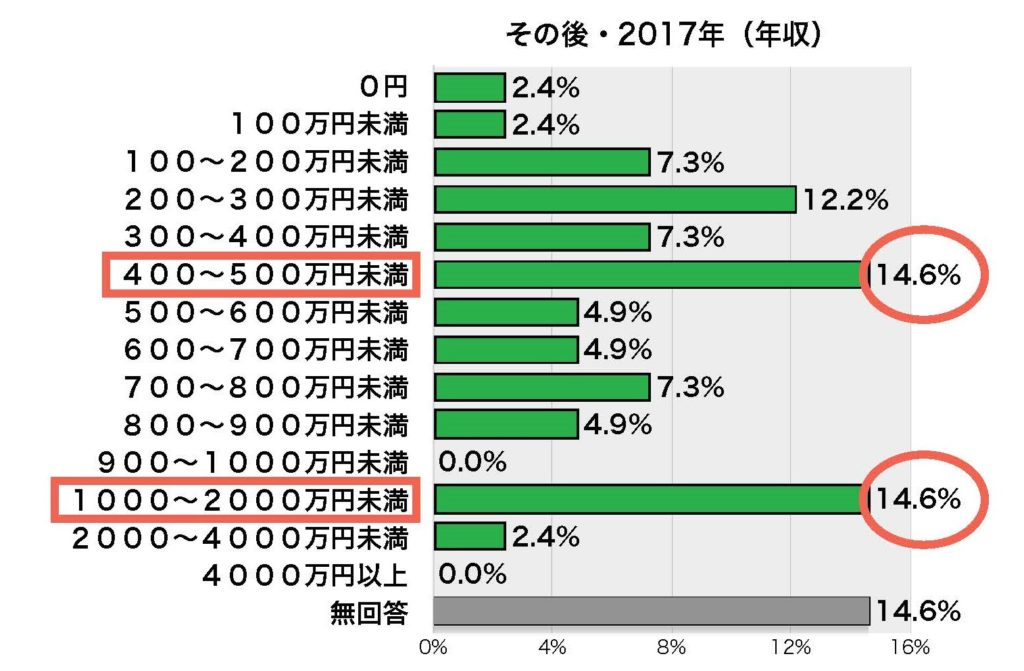

2017年のグラフ(↓)

開業1年目と比較すると、2017年は、100万円未満の事務所はほとんどありません。

そのかわりに、「年収400万円~500万円未満」のところと、「1000万円~2000万円未満」のところが、多くなっています。

ところで、事務所を開業した年と、2017年時点では、その間は何年経っているかということですが、平均すると開業後6~7年くらいの事務所が多いです。

もちろん事務所によって開業した年度はバラバラですので、開業してから1年のところもあれば10年以上経過している事務所もあります。

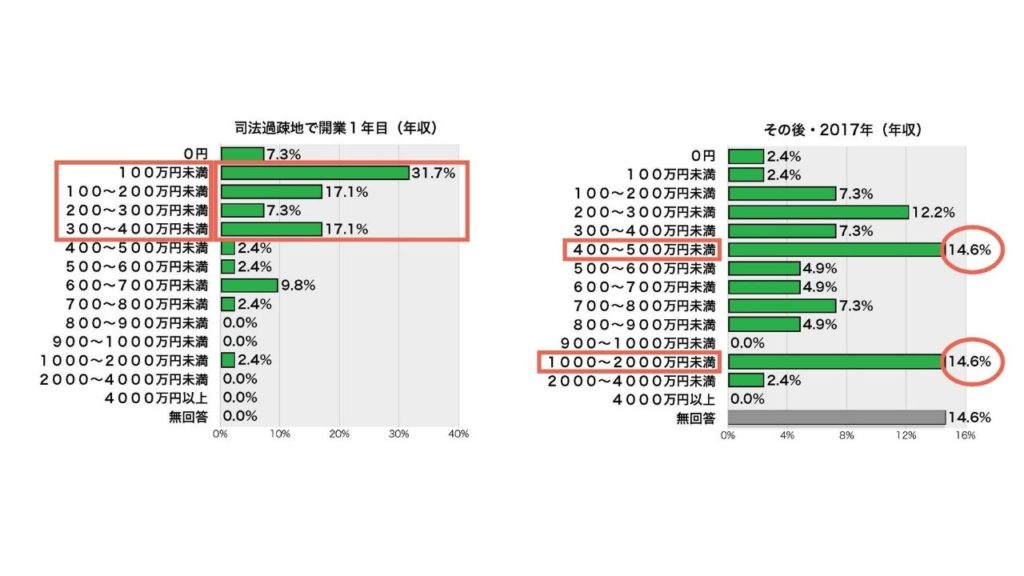

開業1年目と2017年の2つのグラフを並べるとこんな感じです。(↓)

ひょっとすると画面サイズの関係で見にくいかもしれませんが、ご容赦ください。

このデータでいうところの「年収」は、事務所の売り上げ金額から経費(家賃や人件費など)を差し引いた後の年収と言うことになります。

したがって、実際の売り上げ金額はもっと何割か高い金額になります。

この司法過疎地の開業者のデータを見ていると、開業当初はやっぱり収入は少ないですが、数年間努力して経営を続けていると、そこそこの年収になっていることがわかります。

そうなりますと、今回の動画のはじめの方でお伝えしたように、「地道に努力して営業を続けていけば、数字はついてくる」というお話も間違ったものではない、ということになります。

司法書士の魅力は働き方を自分で決められること

2つの統計をご紹介しましたが、いかがでしたか?

稼いでいる人も方もいますし、そうでない方もいるんだなあ、といった感じでしょうか。

でも、司法書士の魅力といえば、年収のことはもちろん大事ですが、それだけではありません。

司法書士は個人事務所でやっているところが大半です。

都市部であれば、勤務司法書士・サラリーマン司法書士という道もありますが、そんな勤め先が無いような地域だと、自営業としてやってくことが基本になるエリアもあると思います。

逆にいえば、自分が活躍する地域・エリアを少し広めにとって考えれば、「開業」、「どこかに勤める」ということを選ぶこともできるということです。

独立開業を選んだ場合

独立開業を選んだ場合、それは自営業、フリーランスになるということです。

事務所の売り上げは、依頼の「数」と「報酬」によって決まってきますので、特に開業したばかりの時は、収入の安定感は乏しいかもしれません。

逆に、もうけが出れば、必要経費を支払った後に残ったお金は、すべて自分の収入になります。フリーランスですから当たり前のことです。

さらに、自営業ですから、「仕事の量」とか、「働く時間」とか、その気になればすべて自分の裁量でできます。

必ずしも朝9時から夕方の5時まで、事務所にいなくてもいいわけです。

もちろん、仕事が立て込んできて忙しくなると、司法書士である筆者も夜遅くまで働くことはありますが、毎日のことではないですね。

先ほどの統計のグラフを見ると、稼いでいる人もいますが、その反面、そんなに儲かっていなくても事務所を続けている人もいます。

それは、「仕事にやりがいがあるから」という理由もあると思います。

もう一つの大きな理由として、「自分で自分の働き方を決められる」、「自分の裁量で仕事を進めることができる」、そのようなフリーランスならではの自由度も、司法書士を続ける大きな理由の一つになっていると、私は確信しています。

まとめ

- 司法書士の年収データを見ると稼いでいる人もたくさんいます。

- 1000万円プレーヤーも結構います。

- 個人事務所が多いので、年収にばらつきはありますが、多くの司法書士は、普通に生活できるくらいは稼いでいます。

- 司法過疎地の開業者のデータから 、開業当初の年収はやはり少ないですが、数年間努力して経営していると、そこそこの年収になっていることがわかります。

- ここでも1000万円プレーヤーは存在しています。

- 司法書士の魅力は働き方を自分で決められることです。

- もちろんサラリーマンでもOKですし、その気があれば開業してもOKです。

最後までご覧いただきましてありがとうございました。

おすすめ人気記事

司法書士の平均年収と本音を語ります【一攫千金ではなく地道に】

司法書士向けの転職サイト3選+事務所タイプ別の見分け方

サラリーマンが副業として司法書士はできるのか?